تدخل سلطة حزب العدالة والتنمية في تركيا في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 2022 عامها العشرين، وهذه ثاني أطول مدة يقضيها حزب في الحكم بعد فترة حزب الشعب الجمهوري بين عامي 1923 و1950.

وحفلت هذه الفترة بتحولات وأحداث رسمت من جديد حاضر ومستقبل تركيا على الصعيدين الداخلي أو الخارجي.

ولقد كان من أبرز التطورات الداخلية العمل التدريجي على كسر نفوذ المؤسسة العسكرية ومن ثم تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة ويلغي موقع رئيس الحكومة ويحوّل البرلمان إلى مؤسسة فقدت الكثير من دورها الحاسم وصلاحياتها المؤثرة، وكان واضحًا أن ضرب وتهشيم وتجويف العلمانية والجمهورية ورمزهما “مصطفى كمال أتاتورك”، كان على امتداد هذه السنوات أهداف رئيسة لسياسات حزب العدالة والتنمية في اتجاه أن تكون الدولة والمجتمع أقل علمانية وأكثر دينية، وكان العامل الحاسم في تحديد هذه السياسات المنطلقات الدينية والأيديولوجية للحزب المعطوفة على نزعة عثمانية حاولت إعادة الاعتبار للإرث العثماني وتعميم ثقافته في الداخل، وهو ما تجلَّى- كمجرد مثال- في إطلاق أسماء سلاطين عثمانيين على عدد كبير من المنشآت المقامة مثل: الجسور على المضائق والأنهار.

أما على الصعيد الخارجي، فإن أهم ما تميزت به حقبة حزب العدالة والتنمية حتى الآن هو السعي الحثيث لتطبيق مبدأ “العثمانية الجديدة” في العلاقات مع الدول التي كانت تنتمي إلى فضاء جغرافي واحد تحت سيطرة الدولة العثمانية.

ولم يخفِ المسؤولون الأتراك عثمانيتهم الجديدة في أحاديثهم ومواقفهم، وكان رئيس الوزراء السابق “أحمد داود أوغلو” السبّاق إلى التعبير عن هذه النزعة عندما دعى في العام 2010 إلى إقامة كومنولث عثماني على غرار الكومنولث الأنكليزي، وبعد اندلاع ما سُمي بالربيع العربي بات الحديث عن عثمانية جديدة أمرًا عاديًّا لدى المسؤولين الأتراك؛ حيث تمكنوا من الوصول عبر أحزاب الإخوان المسلمين المحلية إلى السلطة في (مصر، وتونس، والمغرب)، وحاولوا التغلغل إلى السلطة في (اليمن، وليبيا، والسودان، وسوريا).

ولم تتسع العثمانية الجديدة لتطلعات السياسة الخارجية التركية، فقد كان العمل على تسيّد العالم الإسلامي على حساب قوى كبيرة تقليدية فيه مثل: (مصر، والسعودية، وإيران، وباكستان) من أبرز أهداف حزب العدالة والتنمية، بل كان رئيس الحزب “رجب طيب أردوغان” هو التجسيد المثالي لمحاولة فرض مثل هذه الزعامة على العالمين (العربي، والإسلامي).

لكن يمكن ملاحظة أن “الأهداف الكبيرة” للرئيس التركي أحدثت ارتباكًا واضحًا وتذبذبًا في سياساته الخارجية بحيث تميزت علاقاته مع العالم الخارجي بمد وجزر كبيرين لأسباب من غير الممكن تبريرها إلا ضمن شعار “الغاية تبرر الوسيلة”.

وكأمثلة على ذلك تندرج العلاقات مع معظم الدول مثل: ( سوريا، والعراق، والسعودية، والإمارات، ومصر، وإسرائيل، وقبرص الجنوبية، واليونان، وأرمينيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا)، وحتى القضية الفلسطينية التي انتقل الموقف منها من كون القدس خطًا أحمرًا إلى وصف عمليات المقاومة الفلسطينية في الأول من نيسان/إبريل 2022 بأنها “شنيعة وإرهابية”.

فالعلاقات التركية مع كل هذه الدول وغيرها شهدت تموجات مذهلة وانتقالًا غريبًا من أفضلها إلى أسوأها وبالعكس، وليس من مثل بارز على ذلك أفضل من مشهد رفع وزراء أتراك وسوريين الحاجز الحدودي بين البلدين عام 2010؛ كعلامة على محو الحدود بينهما، إلى أن تعتبر تركيا سوريا “دولة معادية” ويحتل الجيش التركي أجزاء واسعة من سوريا منذ العام 2016، وبناء أنقرة جدار باطوني عازل على امتداد الحدود على غرار الجدار العازل الذي بنته إسرائيل مع الضفة الغربية.

إن التقلبات في السياسات الخارجية لدولة ما ومع معظم الدول يعكس إما عدم وجود سياسة خارجية واضحة وثابتة بالمطلق، وهذا أساس غير ممكن بالنسبة لدولة تظهر أنها دولة إقليمية كبيرة وتريد أن تلعب أدوارًا مهمة ومؤثرة، وإما أن هناك سياسة مضمرة تكنّ العداء للآخر وتنتظر الفرصة المناسبة لتحقيق ما تضمره سواء بالعدوان أو الاحتلال أو التوتر المفتوح مع الاستعداد إذا اقتضت الضرورة اتباع سياسة اليد المفتوحة ظرفيًّا. وربما هذا ينطبق بقوة على مجمل مسار السياسة الخارجية التركية تجاه كل جيرانها تقريبًا على امتداد حكم حزب العدالة والتنمية، وهو ما يجعل تركيا “نموذجًا” لدراسة حالة التقلب لبلد ما، وهو جعل ما سُمي سياسة “صفر مشكلات” التي رفعتها تركيا في السنوات الأولى لما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تنقلب بعد ذلك إلى سياسة صفر أصدقاء وصفر علاقات بل إلى حروب وتوترات في “البر العثماني” و”الوطن الأزرق” الذي تطلقه النخبة التركية على المناطق البحرية التابعة لتركيا.

عملت تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 على انتهاج سياسة تصفير المشكلات التي اقترحها حينها المستشار لرئيس الحكومة “أحمد داود أوغلو”، والذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية عام 2009 ورئيسًا للحكومة والحزب عام 2014، وخطا الحزب في ظل نظريات داود أوغلو خطوات كبيرة في مجال فتح مرحلة جديدة مع معظم الدولة الجارة لتركيا.

وشكلت العلاقات مع سوريا نموذجًا على هذه السياسات التي كانت تعرف توترات مختلفة بسبب (أزمة المياه، وقضية حزب العمال الكردستاني، ولواء الأسكندرون، والعلاقات الوثيقة لأنقرة مع إسرائيل)، وتبادل المسؤولون في البلدين الزيارات ووقِّعت الاتفاقيات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، وأُلغيت تأشيرات الدخول وانفتحت الحدود.

ومثّل ذلك انقلابًا في العلاقات الثنائية ليس فقط بين تركيا وسوريا، بل بين تركيا والعالم العربي؛ ذلك أن سوريا كانت تتكئ على الموقف العربي الموحد خصوصًا في جامعة الدول العربية لمواجهة التهديدات والضغوط التركية، وانكسار حاجز العداء العربي لتركيا عبر سوريا تحديدًا كان انتصارًا كبيرًا لتركيا باعتبار أن الأخيرة كانت تتحسب على مدى عقود من عداء النزعة القومية العربية التي مثلها البعثان (السوري، والعراقي)، كما الناصرية، وبذلك سقطت إحدى أعلى الأسوار المادية والنفسية أمام الدخول التركي إلى العالم العربي. وقد عملت تركيا أيضًا، عبر المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، التي لم تكن تراعي المشاعر الإسلامية، إلى الدخول إلى كل بيت عربي، ولم يكن يعني حزب العدالة والتنمية مضمون المسلسلات بقدر ما كان مهتمًا بالدخول إلى منازل الأسر العربية ومن بعدها -كما يُقال- لكل حادث حديث.

لكن هبوب عاصفة “الربيع العربي” قلب الموازين رأسًا على عقب، فتركيا التي ارتفع حجم تجارتها مع سوريا واستفادت من سياسة الباب المفتوح معها الذي أدى إلى تدمير بعض الصناعات مثل: (المفروشات)، لم يكن يعنيها من الربيع العربي واندلاع الأزمة السورية سوى أنها الفرصة التاريخية لتحقيق أحلامها التي لم تكن تخفيها، وهي الإطاحة بنظام حكم الرئيس السوري “بشار الأسد”، وإحلال نظام جديد عماده الإخوان المسلمين. ولما لم يتحقق ذلك لجأت تركيا إلى الاستعانة بالتنظيمات الإرهابية مثل: (داعش، وجبهة النصرة)، وتمكنت من السيطرة عبرهم على مساحات واسعة من كل أنحاء سوريا، ومن بعد نفاذ الأهداف واستعادة الدولة السورية السيطرة على ما كانت تحتله التنظيمات الإرهابية تدخلت تركيا بنفسها تحت حجج مختلفة مثل: محاربة داعش، وووحدات الحماية الكردية، وشنت أربع عمليات عسكرية بدءًا من 2016، وتهدد الآن بعملية خامسة. وقد أسفرت هذه العمليات عن احتلال تركيا لمعظم الشريط الحدودي من جنوب الأسكندرون إلى مقربة من الحدود العراقية ما عدا بعض “الثغرات” في منطقة شرق الفرات.

ويتساءل الجميع أنه إذا كانت تركيا جادة في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الدول ولا سيما الجارة منها فلماذا لم تقم تجاه دمشق بمبادرات على غرار ما فعلته مع السعودية والإمارات وإسرائيل؟ وهل يعقل أن أنقرة تبذل المستحيل لتصحيح العلاقات مع دولة محتلة وعدوة للشعب الفلسطيني مثل إسرائيل، ولا تقوم بأي خطوة تجاه دولة جارة ومهمة مثل سوريا؟ إن الجواب على ذلك برأينا يعكس أن تركيا تضمر سياسات غير ودية تجاه سوريا، وهي تريد أن تحتل القسم الشمالي لسوريا وفقا لخريطة الميثاق الملّي التي حددها البرلمان التركي لعام 1920.

إن المشكلات التي تواجهها تركيا وهي كثيرة لا يمكن حلها إلا بالتعاون مع الحكومة السورية والجلوس معها إلى طاولة المفاوضات مثل: مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، والهواجس الأمنية من الأكراد، والوضع الأمني عمومًا على طرفي الحدود. إن رفع تركيا شعار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية لا يكون باقتطاع أجزاء منها في الشمال، ولا بدعم تنظيمات إرهابية تسيطر على أجزاء من سوريا، ولا بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تحتل أراضي في شرق سوريا. إن عملية التغيير (الديموغرافي، والديني، والعرقي، والتعليمي، والاقتصادي) في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا تلقي ظلالًا كثيفة جدًا من التساؤلات حول الهدف الإستراتيجي التركي من هذا الوجود الذي هو تقسيم سوريا؛ ليتسنى ضم تلك المناطق بسهولة أكبر، ووفق المعايير التركية_ إلى “الوطن الأم”.

إن حالة التقلب التركي في العلاقة مع سوريا من صفر مشكلات إلى صفر علاقات إنما كانت تعني الدخول في مرحلة تطبيق الأهداف المضمرة من توسيع حدود تركيا وضم شمال سوريا، وهو ما يفسر غياب الدافع لكي يدخل أردوغان في مرحلة حل المشكلات مع سوريا وتطبيع العلاقات.

تشكل اليونان حالة أخرى للمضمر في العلاقات التركية مع بلد آخر، وهذه العلاقة لم تتغير لا منذ احتلال العثمانيين لليونان، ومن ثم استقلال اليونان عام 1830، ومن ثم مرحلة ما بعد اتفاقية “لوزان”، ولا في مرحلة الصراعات حول قبرص من نهاية الخمسينيات من القرن العشرين، ولا الخلاف الدائم المستمر منذ عقود حول الحدود البحرية والمجال الجوي وحدود المناطق الاقتصادية الخالصة.

دخل الخلاف التركي اليوناني في عهد أردوغان مرحلة جديدة عندما لمّح الأخير في نهاية صيف 2016 إلى أن تركيا تخلت في “لوزان” عن جزر كانت مستحقة لها ويجب أن تعود إليها، وكان الجواب اليوناني أنه إذا كان لا بد من ذلك فيجب إعادة النظر بكل معاهدة لوزان. الآن ورغم كل التقارب التركي مع (السعودية، والإمارات، وإسرائيل) فلم تشهد العلاقات أي مبادرة أو تقارب بين أنقرة وأثينا، بل أكثر من ذلك اعتبر أردوغان في ربيع العام 2022 أن اليونان “عدو” ولا مكان في قاموسه للقاء رئيس وزراء اليونان “كيرياكوس ميتسوتاكيس” لمجرد أنه تحدث ضد تركيا أمام الكونغرس الأمريكي قبل ذلك بأيام.

إن “حالة التقلب” يمكن أن تسري أيضًا على العلاقة التركية مع أرمينيا، فمنذ حرب قره باغ بين (أذربيجان، وأرمينيا) في خريف 2020، واستعادة باكو للأراضي التي كانت تسيطر عليها أرمينيا_ بدا أن مرحلة جديدة من العلاقات بدأت بين (تركيا، وأرمينيا)، والتقى أردوغان ورئيس وزراء أرمينيا “نيكول باشينيان”، واتفق الجانبان على خطوات لتحسين العلاقات: يمكن لأنقرة ويريفان أن يتعاونا في العديد من المجالات ولكن المشكلات الأساسية بين البلدين لا يمكن حلها بسهولة إلا بتنازل أحد الطرفين، وهي الاعتراف بالإبادة لأرمنية عام 1915، والتعويض على الضحايا، وإعادة الأراضي التي هُجّر منها الأرمن في شرق الأناضول إلى أصحابها.

لقد تحولت هذه المطالب بالنسبة للأرمن إلى دستور، وتحول رفضها من جانب تركيا إلى دستور مضاد، لذا فإن الظاهر المعلن من العلاقات ليس سوى مرحلة مؤقتة من منع انفجار العلاقة، وتركيا لا تبدو مستعجلة على أي تحسن؛ لأن إظهار أي مرونة تجاه هذه المطالب ليس في مصلحتها ولا في مصلحة بقاء أردوغان في السلطة، فالتشدد في القضايا القومية هو أحد القواعد التي يرتكز إليها أردوغان لكسب بعض شعبية إضافية.

لكن في الوقت نفسه يتقن رجب طيب أردوغان ازدواجية المعايير في العلاقة مع دول أخرى، وهذا يبدو أكثر من واضح في المسار الجديد للعلاقة الذي بدأته تركيا مع كل من (الإمارات، والسعودية، ومصر)، والتساؤل عن السبب أو الأسباب التي تحذو بتركيا لكي تبادر مرة وتوافق تارة وتتعاون طورًا مع هذه الدول على الرغم مما صنعه الحداد بينهما.

من الواضح للجميع أن المعادلة باتت واضحة: إن أحد أهم أسباب نجاحات أردوغان في السابق هو التنمية الاقتصادية في بلده، لكن ما تشهده تركيا منذ أكثر من ثلاث سنوات قرع ناقوس الخطر أمام مستقبل إردوغان؛ الأوضاع الاقتصادية تتدهور، والتضخم وصل إلى أكثر من مئتين في المئة، والليرة التركية فقدت قيمتها بنسبة مئة في المئة، وتراجعت القيمة الشرائية للمواطن، وارتفعت نسبة البطالة، وأصبح الشعب التركي يحتل المرتبة الثانية (الأولى للشعب اللبناني) لجهة أكثر الشعوب غضبًا في العالم. هذا انعكس في استطلاعات الرأي تراجعًا كبيرًا في شعبية حزب العدالة والتنمية، تراجعت نسبة التأييد له إلى 30-32 في المئة، وشريكه حزب الحركة القومية بالكاد ينال 6-7 في المئة، فيما تعطي استطلاعات الرأي أي مرشح منافس مشترك للمعارضة أرجحية في الفوز بانتخابات الرئاسة التي ستجرى في حزيران/يونيو من العام 2022.

ما لم يتحسن الوضع الاقتصادي حتى الانتخابات الرئاسية فإن فوز أردوغان يبدو صعبًا للغاية؛ لذلك يبذل الرئيس التركي الغالي والنفيس من أجل استجلاب العروض الاقتصادية لتحسين الوضع علّ فرصه للفوز بالرئاسة تتحسن.

التطبيع مع إسرائيل كان أكثر من ضرورة؛ لأنه الباب إلى تخفيف البيت الأبيض الضغوط الاقتصادية عن تركيا بمعزل عن إمكانية نجاح هذا الجهد، وكان أردوغان مستعدًا لإنجاح هذا الجهد إلى درجة أن يصف- كما أشرنا سابقًا- في الأول من نيسان/إبريل 2022 في رسالة تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي “إسحق هرتزوغ” عمليات المقاومة ضد المستوطنين اليهود بأنها “شنيعة وإرهابية”.

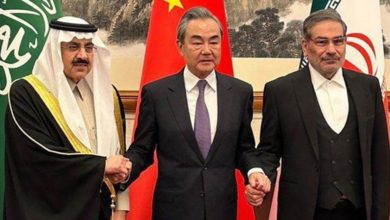

ومن أجل المال تحديدًا لا أكثر ولا أقل كان أردوغان مستعدًا لطي صفحة اتهاماته لرئيس الإمارات العربية المتحدة “محمد بن زايد” (وكان حينها وليًّا للعهد) بأنه الرأس المدبر للانقلاب العسكري ضد أردوغان في 15 تموز/يوليو 2016.

ومن أجل المال تحديدًا لا أكثر ولا أقل كان أردوغان مستعدًا لطي صفحة اتهامه لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بأنه كان وراء قتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ولأن عنصر المال يغيب عن العلاقات مع مصر لا يجد أردوغان دافعًا قويًّا لتسريع مسار المصالحة والتجاوب مع المطالب المصرية البديهية والطبيعية، وعلى الرغم من أن مسار المصالحة مع مصر بدأ قبل وقت من بدء مسار المصالحات مع (السعودية، والإمارات، وإسرائيل)، فإنه لم يعرف الزخم الذي شهدته العلاقات مع تلك الدول، كما لو أن أردوغان اتخذ بدء مسار الانفتاح مع مصر مجرد “طعم” يبرر من خلاله انفتاحاته المالية- الأهم بنظره- مع الدول الثلاثة المذكورة.

لا غرابة إذن أن سياسة التقلب وازدواجية المعايير هذه لم تكن نتيجة استدارات مبدئية وجدية تتصل بالصالح العام لتركيا كدولة، بل تقع في أساس استحضار عوامل إضافية لاستدامة البقاء في السلطة لأفراد محددين ولو على حساب المبدئية الأخلاقية؛ لذلك في الوقت الذي تنتفي فيه هذه المصلحة السلطوية ليس مستبعدًا أن تعيد أنقرة حزب العدالة والتنمية إلى سياسات التقلب والانقلاب مجددًا على سياسات الانفتاح والتعاون الحالية مع (إسرائيل، والسعودية، والإمارات،… أو غيرها).

ويمكن القول إن السياسات السلطوية وازدواجية المعايير لأردوغان أتعبت تركيا واتعبت جوارها الجغرافي واتعبت علاقاتها العربية والإسلامية والأوروبية، ولا يتذكر أحد مثل هذا التوتر والعداء والتقلب في سياسات تركيا في العقود الماضية- ولا سيما مع العالم العربي- وإن استمرار سياسة التقلب والمصلحة السلطوية من قبل أنقرة أمر لا يمكن الركون إليه، ولا بد من إعادة جذرية في قواعد العلاقات بين تركيا ودول الجوار والعرب والآخرين أساسها: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لسيادات الدول، وبناء الثقة في السلوكيات.

ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى مثل هذه الإمكانية في ظل وجود سلطة حزب العدالة والتنمية في تركيا التي لا تراعي ما سبق من أسس، والتغيير يوجب أن يطال الأسس كما الأدوات.